医療の分野では、【マインドフルネス・瞑想】を予防医療や健康増進に取り入れる事例が増えています。

脳科学の発達とともに、その有効性を示す学術論文が増えていることも影響しています。

マインドフルネスは、こんな方におすすめ

✓ 対人関係のストレスが多い・・・

✓ 仕事、運動のパフォーマンスを高めたい

✓ イライラすることが多い、つい怒ってしまう・・・

✓ 脳機能を高めたい

✓ ストレスから、やけ食いしてしまう・・・

✓ 肌をきれいにしたい

|

ひとつでも当てはまる方は、以下を参考に、マインドフルネスに挑戦してみてください。

マインドフルネスとは?

マインドフルネスとは、仏教等の東洋で行われていた瞑想法から、宗教的な要素を排除した瞑想のテクニックです。

脳科学の進歩に伴い、マインドフルネス・瞑想の有効性が、科学的に証明されてきています。

最近では、アメリカの大企業で社員の健康管理や能力開発に採用されて話題となっています。

マインドフルネス【実践編】

◆レベル1◆ 今すぐできる 簡単マインフドフルネス!

●

●目を閉じるか半目で、今の呼吸に意識を向けます。

姿勢は、いすに座って、横になってなど、リラックスできる体制でどうぞ。

●次のような質問を自分自身にすると、自然と呼吸に意識を向けられます。

「鼻やのどを通る空気は、温かい感じ?冷たい感じ?」

「今、肺は膨らんでいる?へこんでいる? お腹は膨らんでいる?へこんでいる?」

●呼吸以外のことに意識を向けないのが理想ですが、慣れないうちは、「あの仕事、途中だったわ・・」とか、「この後の食事は何にしよう・・・」など、雑念がわいてくると思います。でも大丈夫、それは普通のことです。「自分はダメだ」と思わないでください。いろいろと雑念がわいたら、また呼吸に意識を向けてみましょう。

●仕事の合間に1分でもOKです。頭がすっきりします。毎日寝る前に3分、10分など習慣にできると理想的です。

◆レベル2◆ 腹式呼吸をして、呼吸に意識を向ける

●

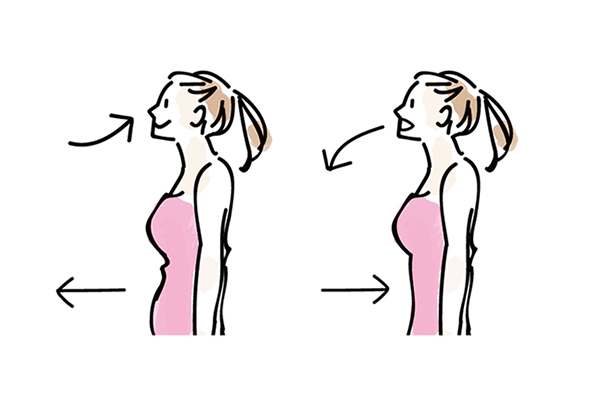

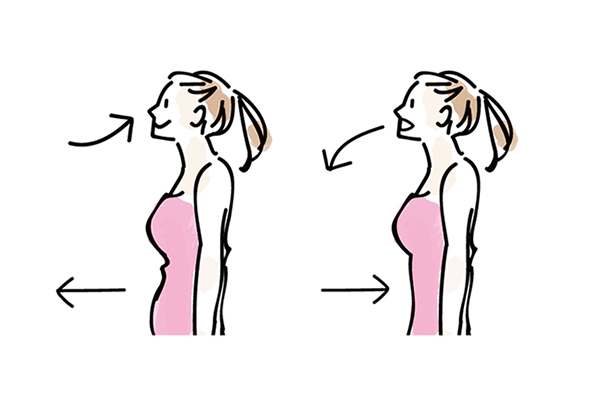

●息を吐くときにお腹をへこまし、息を吸うときにお腹を膨らます「腹式呼吸」をしながら、呼吸に意識を向けます。

より深く、長く、呼吸をすることができます。

◆レベル3◆ 体の感覚に意識を向けます

●ゆっくり呼吸をしながら、体の感覚を意識します。

例えば、次のような順番で、体の各部分に意識を向けます。

-

右の手の平 → 右のひじ → 右の二の腕 → 右の肩 → 左手も同じように

- 右足の足裏 → 右の足首 → 右のふくらはぎ → 右のすね → 右のひざ → 右の太もも → 右足の付け根 → 左足も同じように

- おなか → 肛門 → 腰 → 背骨 → 首 → 口 → 目 → 頭頂部

●各部分に意識を向けたときに、次のように問いかけてみるものおすすめです。

「温かい? 冷たい? 血液の流れは? コリは? 痛みは?」

●痛み、コリなどの違和感を覚える場所があったら、その感覚にただ意識を向け、呼吸を深めましょう。

それだけで違和感が軽くなるという方もいらっしゃいます。

怒り・不安を感じにくい脳に変わる、仕事・運動のパフォーマンスの向上にも

実際にマインドフルネスを試してみていかがでしたか?

「リラックスできた」「頭がすっきりした」という方も多いかと思います。

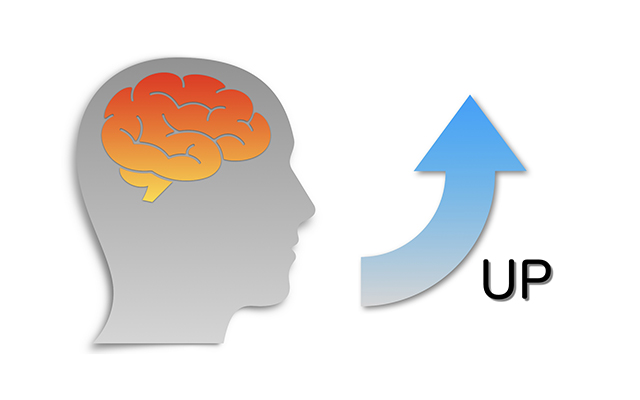

しかしながらマインドフルネスのすごい点は、このような「一時的にリラックスできる」だけでなく、

「脳を作り変える」ことができる点です。

ストレスの多い職場で仕事をしている方が、スポーツをしたり、美味しいものを食べれば、一時的にストレスから開放されます。でもまた職場に戻れば、ストレスを抱えてしまいます。スポーツやグルメは、いわば対処療法です。

これに対して、マインドフルネスを実践し続けると、不安・怒り・恐怖といった感情を司る「扁桃体」の過剰な活動が抑えられます。したがって、ストレスの多い職場にいても、

以前よりもストレスを感じにくくなる、ストレスに強くなるという効果が期待できます。

また、「大脳皮質の厚さが増す」「脳機能が向上する」といった効果を示唆する研究結果も発表されています。マインドフルネスは、単にメンタルケアに役立つだけでなく、ビジネスやスポーツのパフォーマンス向上にもつながります。

毎日1分でも、10分でもいいので、毎日の習慣にしてみませんか?

もっと詳しく学びたい方は

上記以外にも様々な方法のマインドルネスがあります。おすすめの書籍を紹介しますので、詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。

『

「脳科学×瞑想」で集中力が高まる 世界のエリートがやっている最高の休息法』久賀谷亮(著) /ダイヤモンド社

なお精神面のお悩みで、心療内科・精神科などで治療を受けている方は、主治医の先生とご相談してから、取り組むようにお願いいたします。

脳が喜ぶ食品や栄養素

食事で大事なのは主食を取ることです。特に玄米は、精神安定に必要なビタミンB群、E、鉄などを取ることができます。

大豆・豆製品に含まれるトリプトファン(アミノ酸)は、脳内の神経伝達物質のひとつであるセロトニンを生成します。不足すると神経バランスが崩れやすくなるのでマメに取るよう心掛けましょう。

食事をするときに大切なのは"よく噛むこと"です。よく噛むことでだ液が多く分泌され、さらに自律神経を整えるセロトニンの分泌も促します。

マグネシウムは、筋肉の緊張を緩める作用があり、精神の安定にも関わります。ひじき、玄米、ごまなどに多く含まれます。

カルシウムはイライラを鎮め、精神の安定をもたらします。小魚、小松菜、にんにく、モロヘイヤなどに多く含まれます。

【参考】

「脳科学×瞑想」で集中力が高まる世界のエリートがやっている最高の休息法/久賀谷亮(著) /ダイヤモンド社

最先端科学×マインドフルネスで実現する 最強のメンタル/ 辻良史 (著)/ダイヤモンド社

【関連記事】

日本人の遺伝子に合ったストレス対処法 日々できるセルフケア 5つのポイント

血液検査で「ストレスの度合い」を見る方法【食と予防医療】

見通しが立たない状況下、不安な状況下でも心の平静を保つ5つの方法